サステナビリティマネジメント

当社グループにおける

サステナビリティの考え方

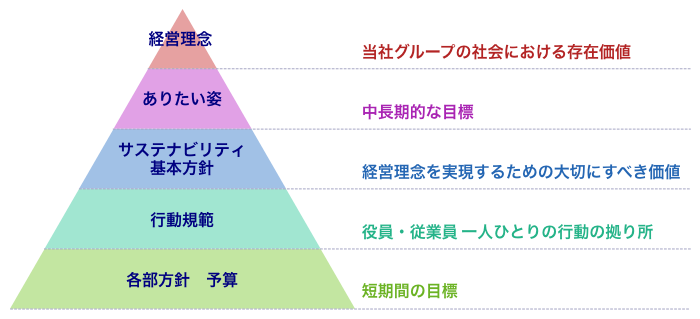

現在、人類は、地球温暖化、世界人口の増加、飢餓や貧困など、世界全体となって解決しなければならない社会課題に直面しています。サステナビリティが目指すのは、社会や環境の持続を妨げるこれら社会課題を解決することです。

この点、SDGsが示す2030年までに解決すべき多くの社会課題は、当社グループの経営理念、今後のあるべき姿と方向性が一致していると考えています。そのため当社グループにおいては、「事業を通した社会課題の解決」と「利益創出による成長戦略」という2つのサステナビリティの好循環の実現を目指し、持続的な企業価値向上に繋げていきます。

サステナビリティ基本方針

当社グループは、将来のカーボンニュートラルなエネルギーサイクルや循環可能な経済の在り方、あらゆる人権侵害が存在しないビジネス社会のあるべき姿を捉え、持続可能な社会の実現に向けた行動を一段と推進していくため、経営理念に次ぐ上位の規範として「サステナビリティ基本方針」を2021年10月に制定しました。また、2023年6月にサステナビリティ委員会を設置し、同委員会において他の方針・規程との整合性を図るため本方針を改訂しております

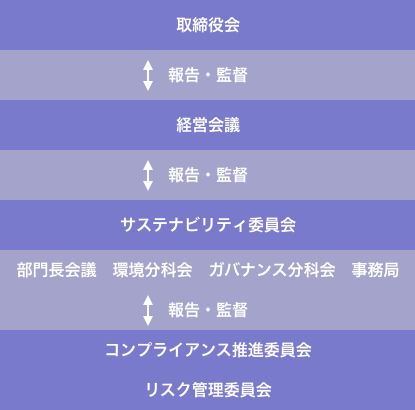

サステナビリティ推進体制

2023年6月代表取締役社長を委員長とし、社内取締役及び関連部門の責任者を委員とするサステナビリティ委員会を発足させました。同委員会は、全社的なサステナビリティ戦略の実行、その進捗管理およびマテリアリティ(重要課題)の決定などを主な役割として担っています。

サステナビリティ戦略を全社的に推進するため、同委員会事務局と関連各部署との間で積極的なコミュニケーションを図りながら問題意識の醸成や理解促進を図っています。

同委員会は、毎年2回の定例開催に加え、必要に応じて臨時開催し、議論の内容は取締役会に報告します。また、委員会の下部組織として、テーマごとに関連部署の長を責任者とする分科会を設置し、それぞれのテーマの課題の抽出、目標や実施計画、具体的対応等を協議し、推進しています。

また、より専門的・個別的なテーマを扱う「リスク管理委員会」「コンプライアンス推進委員会」とも連携しています。この2つの委員会は代表取締役社長が委員長を務めています。

ステークホルダーとの関わり

当社グループは、社員をはじめ、お客さま、お取引先さま、株主・投資家の皆さま、地域社会の皆さまなどすべてのステークホルダーの皆さまの要望や期待を事業活動に取り入れていくことが、持続可能な経営を進めるうえで重要であると考えています。

そのため、ステークホルダーの皆さまとのコミュニケーションの充実を図りながら、情報開示・説明責任を果たし、良好な関係を構築するよう努めています。

| 主な課題 | 主なコミュニケーション方法 | |

|---|---|---|

| お客さま |

|

|

| お取引さま |

|

|

| 従業員 |

|

|

| 地域社会 |

|

|

| 環境 |

|

|

| 株主・ 投資家さま |

|

|

マテリアリティ(重要課題)特定の背景

現在、気候変動による様々な影響、資源枯渇、環境汚染といった問題を背景に、世界は脱炭素社会の実現に向け、大きな変革が求められています。また、超高齢化社会の到来、人々のライフスタイルの多様化などにより、健やかで満ち足りた、社会とのつながりを感じられるウェルビーイングな生き方がますます求められています。

当社グループでは、創業以来常にお客様と社会に誠実な姿勢で向き合い、その事業を進化・発展させてきました。今後も将来に向けて社会とともに持続的に成長するために、当社が取り組むべき重要課題を特定しました。

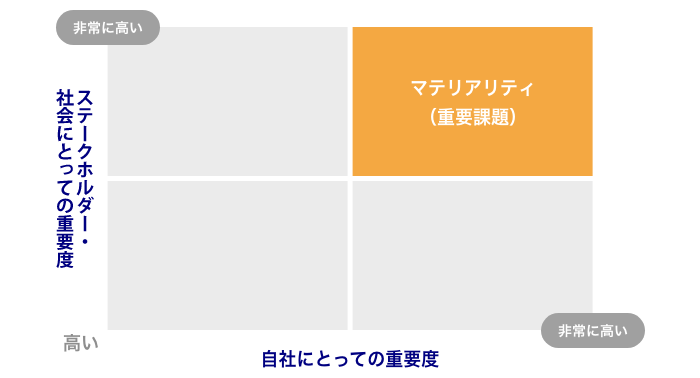

マテリアリティの特定プロセス

マテリアリティの特定は3つのStepに分け実施しました。

Step1としてはSDGs関連のカテゴリー95項目(環境24項目、企業統治21項目、社会性22項目、人材活用28項目)において当社グループの現況評価と課題を確認しました。

Step2では、お客さま、株主・投資家、従業員、地域社会等のステークホルダーの関心や期待、当社グループの経営理念と将来のありたい姿との関連、事業への影響などを踏まえ、サステナビリティ委員会および経営会議において重要性を評価しました。

Step3として、Step2の評価を踏まえて代表取締役社長以下執行役員が個別テーマにつき複数回の議論を重ねマテリアリティおよび目標/KPIを選定し、取締役会へ報告しました。

当社グループは、このようにして特定されたマテリアリティを経営の根幹に置き、事業戦略や個々の事業がマテリアリティに合致するかを確認し、当社の事業活動が社会に貢献していることを常に意識して経営を行っていきます。

|

国内外の動向からSDGs関連項目によりセルフ評価・チェックを実施 |

|---|---|

|

当社グループにとっての重要度とステークホルダーにとっての重要度から優先順位付けを実施 |

|

サステナビリティ委員会・経営会議にて審議決定・取締役会へ報告 |

各マテリアリティを解決するための取り組み、目標/KPIを設定しています。2024年度より、目標達成に向けた進捗をモニタリングしていきます。目標や取り組みの進捗報告は、年2回のサステナビリティ委員会にて実施します。サステナビリティ委員会および経営会議での議論の内容は取締役会に報告し、フィードバックを受け、必要に応じて再度議論を行ってまいります。

当社のマテリアリティとKPI

当社は、事業を通じた社会課題解決への貢献と利益創出に向けた経営基盤の強化をサステナビリティ戦略の両輪としてマテリアリティを特定しています。

-

- (1)事業を通じた社会課題解決への貢献

-

事業活動を通じたマテリアリティの展開により社会課題の解決に貢献し、人々の豊かな社会の実現と企業価値の向上を目指します。

| マテリアリティ | リスク(●)と機会(〇) | 2030年のありたい姿 | 2024年度目標 | 2025年度目標 |

|---|---|---|---|---|

最先端技術の開発・

|

|

|

|

|

環境調和型製品の開発・提供による

|

|

|

|

|

気候変動への対応

|

|

|

|

|

地球環境の保全・環境負荷の低減

|

|

|

|

|

ダイバーシティ、エクイティ、

|

|

|

|

|

-

- (2)利益創出に向けた経営基盤の強化

-

事業活動を根底で支える経営基盤を強化し企業価値の向上へ結び付けていきます。

| マテリアリティ | リスク(●)と機会(〇) | 2030年のありたい姿 | 2024年度目標 | 2025年度目標 |

|---|---|---|---|---|

サプライチェーンの

|

|

|

|

|

ガバナンスの強化 |

|

|

|

|

人的資本の活性化

|

|

|

|

|

持続可能な知財戦略

|

|

|

|

|